Cette année à Gembloux, notre journée annuelle Jagros a rassemblé un peu moins de 500 étudiants venus de 5 hautes écoles d’agronomie en Wallonie. Organisée avec Humundi et Eclosio, cette journée s’inscrit dans un continuum pédagogique qui a pour but d’informer sur les différents modèles agricoles existants et leurs impacts respectifs sur le plan social, économique et environnemental. Les étudiants réunis y participent à des ateliers thématiques par petits groupes et à une conférence commune.

Cette année, les jeunes agronomes avaient le choix entre douze ateliers animés par une diversité d’acteurs spécialisés dans l’élevage durable, l’accès à la terre ou encore l’agroécologie au Congo ou en Wallonie. Certains étudiants ont pu s’essayer à notre jeu collaboratif Nomadsed, et se confronter de manière ludique aux défis quotidiens des éleveurs transhumants pour nourrir leurs troupeaux et subvenir à leurs besoins malgré des conditions locales et régionales parfois peu favorables.

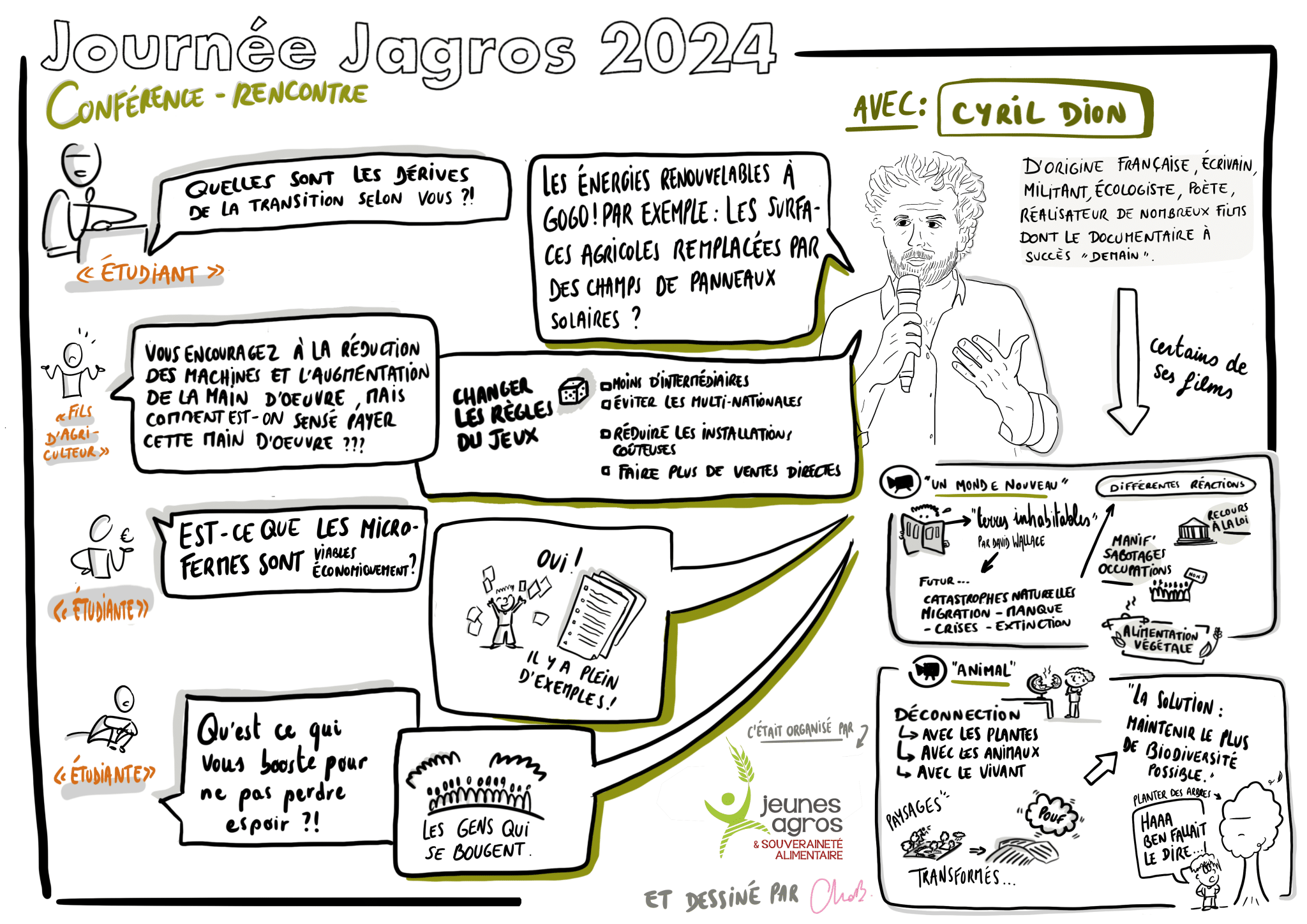

Cyril Dion à la rencontre des étudiants agronomes

Le moment le plus marquant de la journée a sans doute été la conférence-rencontre avec le militant écologiste français Cyril Dion. Rendu célèbre en 2015 par son film Demain, il est aussi connu pour son engagement au sein du mouvement Colibris, qu’il a créé avec Pierre Rabhi. Plus récemment, il a réalisé d’autres documentaires comme Animal et la série Un monde nouveau.

Sa venue à Gembloux a donc été une occasion unique pour les étudiants, qui avaient visionné un de ses films dans le cadre de leurs cours, de l’interroger notamment sur sa vision de l’agriculture et de la transition écologique. Retour sur ces échanges passionnants à travers un petit extrait de cette belle rencontre.

Morceaux choisis des échanges entre les étudiants et Cyril Dion lors de la journée Jagros 2023. Chaque haute école avait préparé une série de questions à poser au militant écologiste. © Charlotte Bens

Quelles solutions pour l’avenir ?

Interrogé sur la mise en place concrète des solutions proposées dans ses films, le réalisateur répond : « Des solutions agronomiques qui permettent d’enrichir les sols, faire revenir la biodiversité, stocker du carbone, limiter l’utilisation de produits phytosanitaires, il y en a partout. En 2011, le Belge Olivier de Schutter, qui était rapporteur spécial de l’ONU pour le droit à l’alimentation, s’est rendu dans plus de 65 pays pour répondre à la question : « Est-ce que l’agroécologie pourrait nourrir le monde ? ». Il a fait, en 2011, un rapport à l’ONU en disant « Selon mes recherches, très clairement oui, l’agroécologie pourrait nourrir le monde. Pour cela, il faut réduire considérablement notre régime de produits d’origine animale et investir dans la recherche agronomique. » Et cela, particulièrement dans les pays du Sud, qui aujourd’hui sont moins mécanisés que les pays du Nord et utilisent moins de produits phytosanitaires. Pour ces pays, l’apport de techniques agroécologiques assez évoluées augmentent considérablement les rendements. A l’inverse, dans les pays du Nord, où beaucoup de produits phytosanitaires sont utilisés sur des grandes cultures, passer à l’agriculture écologique peut entraîner des pertes de rendement importantes, en tout cas dans les premières années. Pour réaliser cette transition, il est donc nécessaire de mettre en place des politiques et notamment faire évoluer la Politique Agricole Commune (PAC), qui est une mesure européenne de soutien aux agriculteurs. »

Face à l’augmentation de la population, comment produire suffisamment tout en retournant au travail manuel ?

Cyril Dion : « Le piège est de penser que pour produire de manière durable, on ne fait que retirer les machines et les produits phytosanitaires. Cependant, cela ne peut pas fonctionner sans modification du système. Le modèle actuel pousse à la compétition et au rendement et impose une concurrence internationale avec les règles du libre-échange. Dans ce contexte, ce ne sont pas les personnes mais les règles du jeux qui posent problème. Avec d’autres règles comme par exemple une politique agricole qui verse un subside en fonction du nombre d’emplois générés plutôt que du nombre de machines, la stratégie serait de remplacer les machines par des humains. Depuis la deuxième guerre mondiale, en France, en Belgique ou en Europe, les humains n’ont pas cessé d’être remplacés par des machines. Le nombre d’agriculteurs est en chute libre.

Cependant il ne s’agit pas de retourner en arrière et de ne faire que travailler à la main. Il faut choisir de travailler à la main quand c’est plus efficace, en l’occurrence pour le maraîchage. Pour de grandes cultures de céréales ou de colza, il est plus efficace d’utiliser des machines. Via les micro-fermes, on peut voir que le travail à la main est plus productif dans de nombreux cas. J’ai rencontré des maraîchers travaillant en micro-fermes qui produisent trois fois plus de légumes à parcelle équivalente à celle d’une ferme conventionnelle. Ce n’est pas qu’une histoire de volume de production.

Il est également nécessaire de trouver des modèles avec moins d’intermédiaires, moins de grandes multinationales imposant leur prix d’achat aux producteurs, et de retrouver des relations plus directes entre producteurs et consommateurs. De cette manière, la marge de profit va majoritairement aux producteurs. J’ai des amis agriculteurs qui vendaient du lait et ont changé leur fonctionnement pour produire et vendre du fromage. Au lieu d’avoir une très grande exploitation avec de plus en plus de vaches et de matériel automatisé pour travailler afin de rembourser les emprunts, ils ont réduit leur volume, ont beaucoup moins de vaches. Ils produisent eux-mêmes le fromage qu’ils vendent et dont la valeur ajoutée leur revient. Et ça, ce sont des modèles économiques très intéressants. »

Le point de vue de Jagros

Vétérinaires Sans Frontières et Humundi promeuvent l’agroécologie pour renforcer les revenus des agro-éleveurs. Cette conception de l’agriculture a l’avantage de les rendre plus autonomes en renforçant leur résilience face aux crises climatiques et en diminuant leur dépendance aux intrants, dont les coûts dépendent du marché international. Développée à l’échelle locale, sur des petites parcelles, l’agroécologie génère beaucoup d’emplois et garantit une alimentation diversifiée pour les producteurs. Ce modèle agricole représente une opportunité de développement dans les pays les plus pauvres, où elle répond à une série d’enjeux, y compris sociaux.